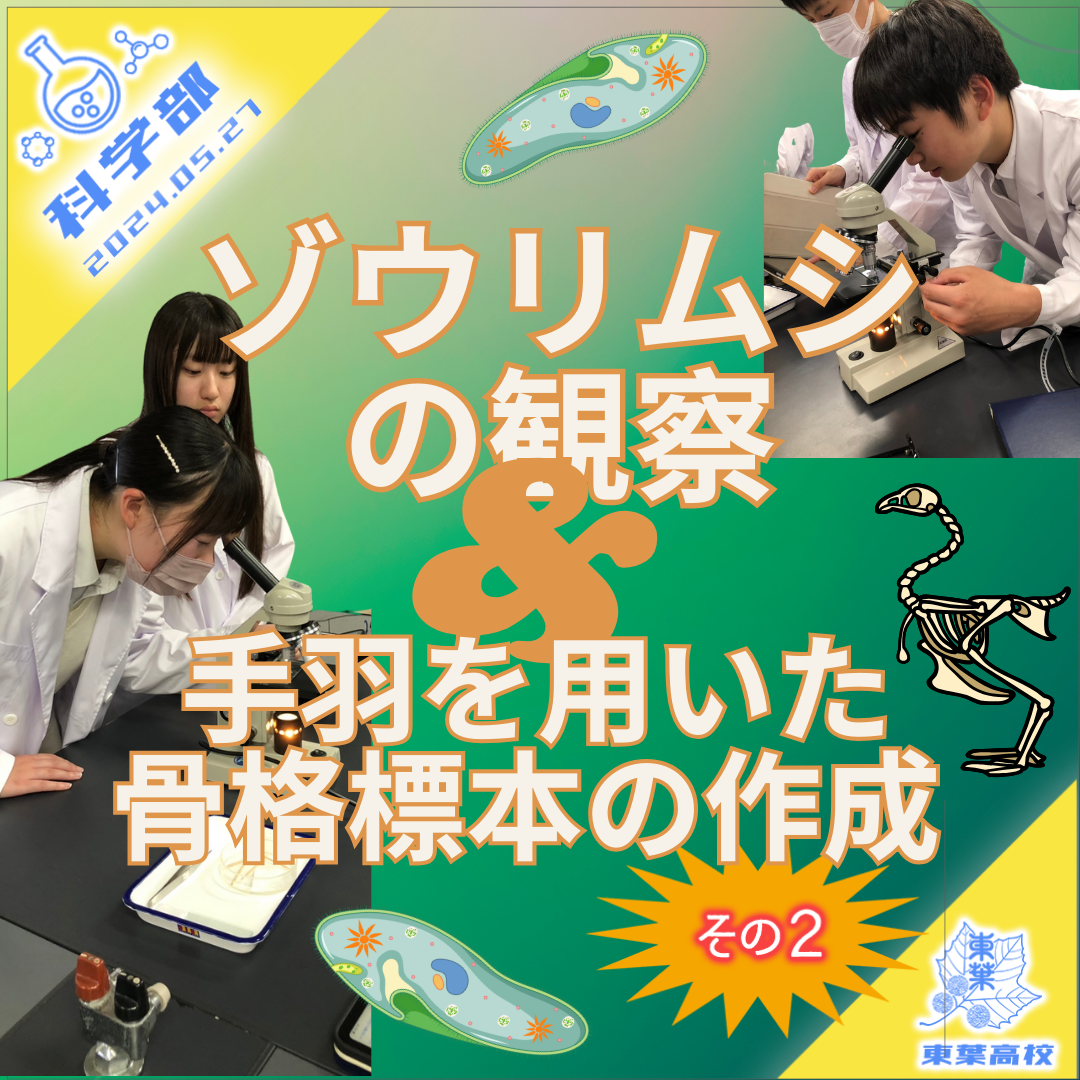

科学部 ゾウリムシの観察&手羽の骨格標本作成(その2)

皆さん、こんにちは。

今回は、理科室で絶賛培養中のゾウリムシの観察を行いました。

単細胞生物のゾウリムシ。体全体に繊毛があり、これを動かして体を動かしながら螺旋を描くように遊泳します。細胞口という食べ物を取り入れる器官や、消化吸収を行う食胞と呼ばれる器官、浸透圧の調節を行う収縮飽など、1つの細胞の中に、生命活動に必要な機能が備わっています。

動きの速いゾウリムシ。そのまま観察すると一瞬で視界からフェードアウトしてしまいます。

そのため、ホールスライドグラスにゾウリムシを1滴乗せたら、メチルセルロースをつまようじで少しとり、ゾウリムシを乗せたところに入れてかき混ぜます。

するとメチルセルロースによって粘性が高まり、ゾウリムシの動きが鈍くなる為、じっくりつくりを観察することができます。

こちらは実際に生徒が顕微鏡で観察した動画です。

繊毛運動の回転する動きが非常によく見えますね。

次に、スライドグラスに脱脂綿をほぐして少量置き、そこにゾウリムシを1滴たらし、更に食紅の赤・黄色をそれぞれ水に溶かしたものをどちらか一滴垂らしてカバーグラスをかけます。

すると色素を取り込み、食胞が染まったゾウリムシを観察することができます。

さて、同時進行で2、3年生は以前行った「鶏の手羽を用いた骨格標本の作成」の続きを行いました。

~前回までのあらすじ~

骨から肉を外して骨取りを行い、ポリデントにて洗浄。アセトンで脱脂したところまで行いました。

今回は、より骨を白く美しくする為に、オキシドールに漬けました。

漬けすぎると骨がボロボロになってしまう為、様子を見て洗浄し、いよいよ次は骨の組み立てを行います。その3をお楽しみに!

実験日:5/27(月)

(顧問 時井)