72px.png)

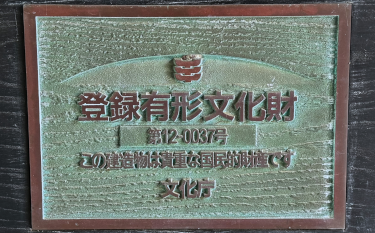

長屋門とは

長屋門は、日本の歴史や文化を伝える貴重な建築物です。

単なる門ではなく、身分や格式、そして人々の生活と

深く結びついた存在です。

長屋門は、日本の歴史や文化を伝える貴重な建築物です。

単なる門ではなく、身分や格式、そして人々の生活と

深く結びついた存在です。

72px.png)

長屋門の起源と発展

長屋門の起源は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての大名屋敷に見られるようになったと言われています。大名が家臣を屋敷内に住まわせるために建てた長屋の一部に門を設けたのが始まりで、これが長屋門の原型となりました。

江戸時代に入ると、武士の身分制度が確立し、屋敷構えも格式を重んじるようになりました。長屋門は、単なる出入り口としての機能だけでなく、家の格式や身分を示す象徴的な意味合いを持つようになります。特に、上級武士の屋敷や、幕府から特別な許可を得た庄屋などの豪農にのみ建築が許されたため、長屋門を持つことは一種のステータスシンボルとなりました。

【長屋門の変遷】

初期:

初期の長屋門は、比較的簡素な造りで、長屋の一部に門扉を設けた程度のものが多かったと考えられます。

中期:

江戸時代中期になると、長屋門の形式が整い、屋根も左右の長屋部分と一体になった棟続きのものが一般的になります。また、装飾も凝ったものが見られるようになります。

後期:

江戸時代後期になると、長屋門の規模や装飾は、家の石高(経済力)によって厳しく制限されるようになりました。

写真:岡山県倉敷市倉敷物語館

72px.png)

長屋門にまつわる

エピソード集

水戸黄門のエピソード:

水戸黄門のドラマでよく見られるシーンとして、黄門様が諸国を漫遊する際に、立派な長屋門を持つ屋敷に立ち寄るというものがあります。これは、長屋門が当時の社会において、一定以上の身分や財力を持つ家の象徴として広く認識されていたことを示しています。

農村の長屋門のエピソード:

農村部では、長屋門は単なる門としての役割だけでなく、農作業の場や農具の格納場所としても利用されました。ある村では、長屋門の前で村人が集まって農作業の相談をしたり、収穫を祝う宴を開いたりしていたと言われています。長屋門は、村人たちの交流の場としても重要な役割を果たしていたのです。

石高と長屋門:

江戸時代には、家の石高によって長屋門の規模や構造が厳しく制限されていました。例えば、ある程度の石高以上の家でなければ、瓦葺きの屋根を持つ長屋門を建てることは許されませんでした。これは、長屋門が単なる建築物ではなく、身分制度を反映する重要な要素であったことを示しています。

長屋門と防火:

江戸時代は火事が多かったため、長屋門は防火の役割も担っていました。特に、長屋部分には土壁や防火戸などが設けられ、延焼を防ぐ工夫が凝らされていました。ある大名屋敷では、長屋門のおかげで火災の延焼を最小限に食い止めることができたという記録が残っています。

写真:群馬県館林市鷹匠町の長屋門

415px.png)